Entstehung

Die folgenden Blogbeiträge veranschaulichen den Werdegang vom 2022 durch die Hochschule Mainz ausgelobten studentischen Wettbewerb „students in the box“ hin zur Realisierung des interdisziplinärenForschungsobjekts LUCY am Campus der Hochschule Mainz an der Lucy-Hillebrand-Straße .

Gliederung: Titel der Beiträge

1. Projektstart durch studentischen Wettbewerb

- Hintergrund

- Wettbewerbsaufgabe

- Jurysitzung

2. Drei Konzepte belegen erste Preisklasse

3. Zusammenarbeit der Sieger*innen

„Das ist für uns ganz was Neues, eine schöne Aufgabe und seltene Möglichkeit,

an etwas zu arbeiten, das tatsächlich umgesetzt wird.“

- Energetische Simulation (Masterstudierende)

- Raster, Kern und geschlossene Wandanteile

- Tragwerk und Konstruktion

- Holzbauseminar – das System SPIDER

- Konzept und Entwurf

- Nutzungsszenarien

- Auszeichnung Gutenberg-Stipendium der Landeshauptstadt Mainz

- Retention-Photovoltaikgründach

- Schraubfundamente

- Baustoff Lehm

- Stampflehmwände

- Lehmziegelvorsatzschale/ Strohausfachung

- Holz-Lehm Decke, Rematter

1. Projektstart durch studentischen Wettbewerb

Hintergrund Wettbewerb

Im Sommersemester 2022 wird das Projekt ins Leben gerufen. Während die Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt des Campus der Hochschule voranschreiten, kommt vonseiten der Hochschulleitung der Wunsch nach zusätzlichem studentischen Arbeitsraum auf. Die Studierendenzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und gleichzeitig hat sich der Bedarf an modernen Lehr- und Lernräumen sich verändert. Der Campus der Hochschule Mainz soll mit dem 2. Bauabschnitt und zusätzlichen studentischen Lernplätzen den Wissenschaftsstandort Mainz weiter stärken. Das Anliegen der Hochschulleitung wird schließlich an die Fachrichtung Architektur der Hochschule herangetragen.

Im Rahmen des Moduls 1.5 Projekt 1 Phase 1 wird am 23.03.2022 für die Studierenden des Studiengangs Architektur Bachelor of Engineering die Aufgabenstellung „students in the box“ ausgegeben. Unter der Betreuung von Prof. Gero Quasten, Prof. Dr.-Ing. Julius Niederwöhrmeier, Prof. Dipl.Ing. Thomas Mrokon und Prof. Peter Horejs haben die Studierenden die Möglichkeit, während des Semesters Entwürfe zu erarbeiten.

Die Aufgabenstellung bietet neben der Abgabeleistung für das Modul M 1.5 Projekt 1 Phase 1 auch einen studentischen Wettbewerb. Die Studierenden, die das Modul belegen, können ihre erarbeiteten Entwürfe einreichen. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen oder mehrere Entwürfe als Grundlage für eine Realisierung auszuwählen.

Wettbewerbsaufgabe „students in the box“

Ein weiteres Gebäude auf dem Campus der Hochschule Mainz soll die Lösung für die Unterdeckung vonstudentischen Arbeitsplätzen bieten. Das Raumprogramm, das der Entwurf beinhalten soll, setzt sich aus ca. 400 m² Lern- und Arbeitsfläche, Technikfläche und WC-Bereichen zusammen. Zentrale Aspekte des Baus sollen Nachhaltigkeit, Flexibilität und temporäres Bauen sein:

• Nachhaltigkeit: Architekt*innen tragen beim Ressourcenverbrauch eine besondere Verantwortung. Die eingesetzten Materialien sollten intelligent gewählt werden. Das Gebäude muss in Erstellung und Betrieb klimaneutral funktionieren, um zukunftsfähig zu sein.

• Flexibilität: Die Planung für das Gebäude soll eine freie und flexible Nutzung ermöglichen, um auf dynamische Anforderungen reagieren zu können.

• Temporäres Bauen: Jedes Gebäude hat seinen eigenen Lebenszyklus. Eine Weiterverwendung der Materialien und Bauteile durch geschickte Planung soll möglich sein. Nur so kann Abfall vermieden werden. Die beim Bau verwendeten Ressourcen können effizient weitergenutzt werden.

Jurysitzung

Am 04.07.2022 findet in der Aula der Hochschule Mainz in der Holzstraße die geschlossene Jurysitzung statt. Die Jury setzt sich zusammen aus:

Fachpreisrichter*innen:

Prof. Günter Pfeifer, Architekt Darmstadt/Freiburg

Prof. Dipl. Ing. M.Arch. Felix Waechter BDA, Architekt Darmstadt

Dr.-Ing. Jochen Stahl, Tragwerksplanung Fast+Epp, Darmstadt

Prof. Lutz Büsing, Innenarchitekt Hochschule Mainz

Stellvertr. Fachpreisrichter*innen/Vorprüfung:

Prof. Gero Quasten, Architekt Hochschule Mainz

Prof. Dr.-Ing. Julius Niederwöhrmeier, Architekt Hochschule Mainz

Prof. Dipl.Ing. Thomas Mrokon, Architekt Hochschule Mainz

Prof. Peter Horejs, Architekt Hochschule Mainz

Sachpreisrichter*innen:

Prof. Dr. Susanne Weissman, Präsidentin Hochschule Mainz

Prof. Thomas Giel, Baubeauftragter Hochschule Mainz

Gregor Galic, Fachbereich Technik Hochschule Mainz

ergänzend/beratend:

Mitglieder der Fachschaft Architektur

Nach siebeneinhalbstündiger Tagung bestehend aus zwei Wertungsrundgängen zeichnet die Jury dreiEntwürfe mit dem gleichwertigen Preis der ersten Preisgruppe aus:

Johanna Hofmann, Niklas König und Justus Nixdorf

Text: Niklas König, Johanna Hofmann Studierende Architektur

2. Drei Konzepte belegen erste Preisklasse

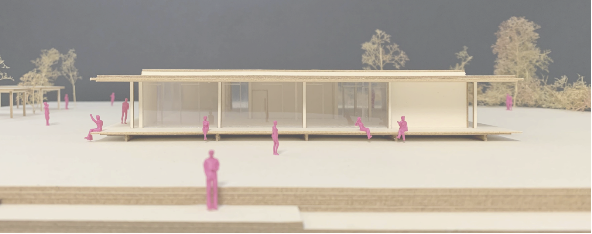

Konzept Justus Nixdorf

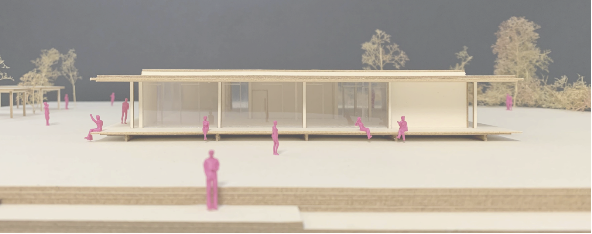

Flexibilität bedeutet Universalität. Das Objekt fügt sich in verschiedene Orte und Typologien leicht, transparent und offen ein. Die nicht festgelegte Richtungszuweisung des Objekts begünstigt Standort und Nutzung. Durch schwere Vorhänge, Möbel und/oder Akustik-Elemente, lässt sich der Raum zonieren. Es entstehen konzentrierte oder offene Räume.

Das offene Quadrat mit der durchgehenden Glasfassade überzeugt aus zwei Gründen: Die Flexibilität des Grundrisses ist kaum zu überbieten. Der knapp bemessene Kern ist räumlich präzise platziert.

Der umlaufende Sonnen- und Blendschutz aus recycelten Geweben ist ein gelungener Vorschlag zum Thema Zirkularität und ReUse-Konzepten. Ihre farbenfrohe Kombination vermittelt zugleich ein dezidiert heiteres und improvisiertes Erscheinungsbild, das der Aufgabe „studentischer Arbeitsraum“ sehr angemessen ist.

Das gesamte Haus kann mit passiv solaren und Geothermie-Energien so versorgt werden, dass Sommer- und Winternutzung ohne Lüftung – und Heizungstechnik realisiert werden können.

Die vorgefertigten Holzbauelemente werden intelligent gesetzt: Ihre Anordnung im Wechselspiel von modularer Bindung und gestalterischerFreiheit ist überzeugend; die dadurch versetzten Ebenen der überdachten Freibereiche ergeben ein überzeugendes Raumgefüge von Innen und Außen.

Die Modulbauweise gewährleistet geringe Montagezeiten und ermöglicht einen unkomplizierten Rückbau. Vordächer, Terrassen und Fassade werden vor Ort montiert. Um zusätzlicher Grünflächenversiegelung entgegenzuwirken, ist das Gebäude auf Schraubfundamenten aufgeständert.

Durch das Verschieben der Ausgangsmodule entsteht eine klare Trennung. Östlich gelegen befindet sich ein größerer Bereich für Co-Working und Gruppenarbeiten. Der zentrale Sanitär- und Eingangsriegel trennt den westlich verorteten konzentrierten Lernbereich von dieser Zone.

Bewegliche Raumtrennmodule bieten Stauraum und eine Unterzonierung. Mit ihrer Hilfe lassen sich flexibel vorrübergehende Räume bilden.

Die knappen Erschließungsflächen und guten Baukörper-Proportionen mit konstruktivem Spielwitz überzeugen wegen ihrer räumlichen Präzision und folgerichtigen Simplizität.

Konzept - Johanna Hofmann

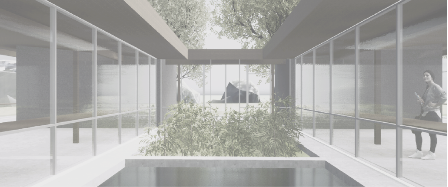

Ein poetisch introvertierter Lernraum, welcher zugleich der Ausstellung studentischer Arbeiten dienen kann, entsteht um ein zentrales Atrium herum. Über die Dachform wird das Regenwasser in das Wasserbecken des Atriums eingeleitet. Das dort angelegte Beet sorgt für ein verbessertes Mikroklima unddas Wasserbecken für eine angenehme Verdunstungskühle im Sommer. Das Wasserbecken hat einen Überlauf mit Anschluss an eine Zisterne, die für das Brauchwasser verwendet wird.

Der offene Innenraum verfügt über vier Blöcke mit dienenden Räumen. Als Arbeits- und Ausstellungsfläche können die an der Pfosten-Riegel-Fassade rundherum angebrachten Tischelemente aus Holz genutzt werden.

Das Konzept basiert auf historischen Typologien des antiken Peristylhauses, das modern reininterpretiert wird. Einen Innenhof mit einem Wasserbecken vorzuschlagen, ist einerseits räumlich überzeugend, andererseits kann damit eine einfache Durchlüftung mit adiabater Kühlung hergestellt werden. Zur äußeren Erscheinung diskutierte die Jury eine etwas differenziertere Fassade mit teilgeschlossenen Flächen.

3. Zusammenarbeit der Sieger*innen

Anschließend entwickeln die drei Studierenden unter stetiger Betreuung durch Prof. Quasten, Prof. Dr.-Ing Julius Niederwöhrmeier und Prof. Dipl.-Ing. Thomas Mrokon gemeinsam eine Vorentwurfsplanung. Weitere Fachbereiche werden zur Unterstützung miteingebunden.

Energetische Simulation

Beispielsweise zwei Studierende der Hochschule Frankfurt beteiligen sich im Rahmen ihrer Masterarbeit und erstellen ein Modell zur energetischen Simulation, um den Entwurf in thermischen Aspekten zu überprüfen.

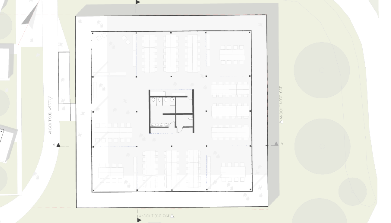

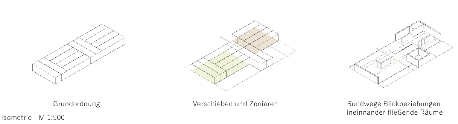

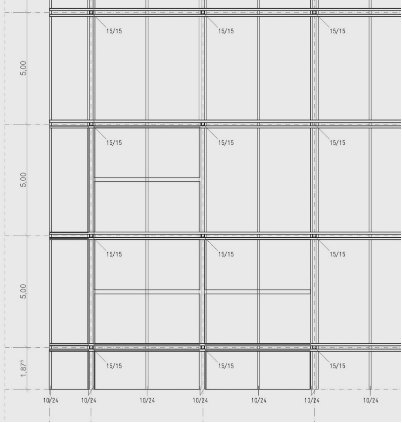

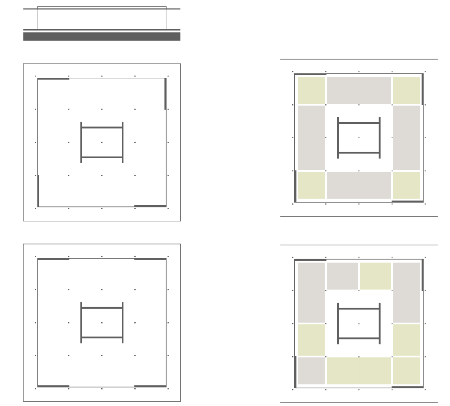

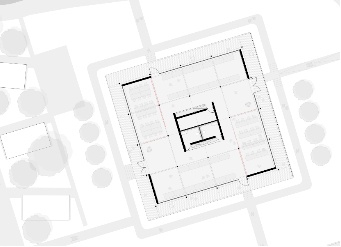

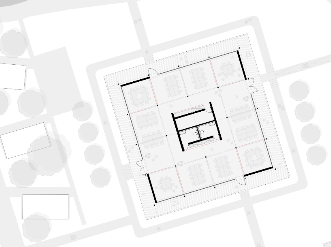

Raster, Kern und geschlossene Wandanteile

- Versch. Stützenraster u. Kerngrößen geprüft – 5,00 m festgelegt

- Hinzukommen d. Wandscheiben aus energetischen Gründen – Anordnungen Wandscheiben

Tragwerk und Konstruktion

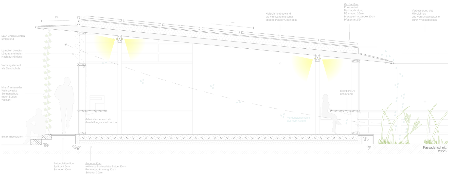

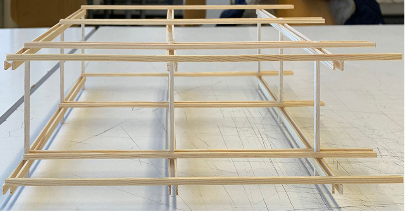

Schnell kristallisieren sich der allseitige Dachüberstand sowie der umlaufende, schwebende Außenbereich des Gebäudes als konstruktiver Knackpunkt im angestrebten Holzbau heraus. Die konstruktiven Lösungenim Bereich des Dachs und des Umlaufs werden die Gestalt wesentlich prägen.

Verschiedene Varianten der Ausbildung von Konstruktion und Tragwerk werden geprüft, wobei stets die Über-Eck-Auskragung ohne den Einsatz von Beton gewährleistet sein muss.

Eine Holzzangenkonstruktion bildet das Primärtragwerk. Diese bilden die Auskragung in die eine Richtung aus, während die darüber angeordneten Nebenträger die Auskragung in die andere Richtung ermöglichen.

Holzbauseminar – das System SPIDER

Weiterhin stoßen wir im Rahmen eines Holzbauseminars im Wasem Kloster Engelthal 2023 auf Lösungen und Produkte des Herstellers Rothoblaas für den innovativen Holzbau.

Darunter auch das Verbindungs- und Verstärkungssystem SPIDER aus dem mehrgeschossigen Holzbau. Für gewöhnlich können BSP-Decken aufgrund der zu hohen Durchstanzkräfte nicht punktuell auf Holzstützen gelagert werden. Der Stahlkern des Systems SPIDER verhindert ein Querdruckversagen der BSP-Decke, denn die Arme des Systems sorgen für eine verstärkte Durchstoßfestigkeit der BSP-Platten und ermöglichen so außergewöhnliche Scherfestigkeitswerte.

Der SPIDER bietet die Möglichkeit zur Gestaltung freier Spannweiten von mehr als 6,0 x 6,0 m. Die Dimension eines Spiders beläuft sich auf einen Gesamtdurchmesser von ca. 90 cm.

Nach Kontakt zu Rothoblaas als möglicher Industriepartner ist das System schlussendlich nicht vereinbar mit unseren Zielsetzungen zur Reversibilität des Tragwerks. Die Momente an den BSP-Plattenstößenmüssten entweder über in einen Betonguss eingebrachte Bewehrungsanschlüsse oder über in die Holzdecke eingelassene Stahlplatten übertragen werden.

Text: Johanna Hofmann Studentin Architektur

4. Vorentwurfsplanung

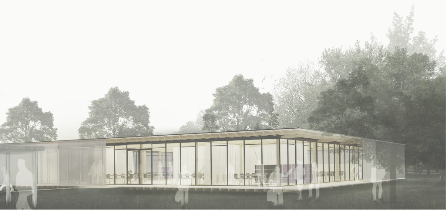

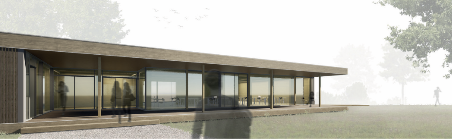

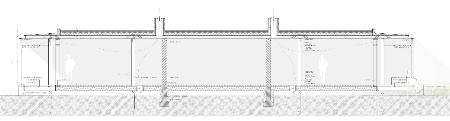

Konzept und Entwurf

Ein offenes, transparentes Objekt bietet Platz für studentische Arbeitsplätze, Ausstellungen und Seminare. Der umlaufende, schwebende Außenbereich des Gebäudes bietet eine Sitzgelegenheit und setzt das Gebäude in direkten Nutzungsbezug mit den Besuchern. Der flexible, offene Raum lässt sich je nach Nutzungsbedarf individuell anpassen und unterteilen.

Einfache und fortschrittliche Konstruktionen ermöglichen Abbau und Neuaufbau an einem anderen Standort. Außerdem gewährleisten sie, dass Materialien im Falle eines Rückbaus leicht getrennt und recycelt werden können. Die Materialauswahl begründet sich durch größtmögliche Nachhaltigkeit.

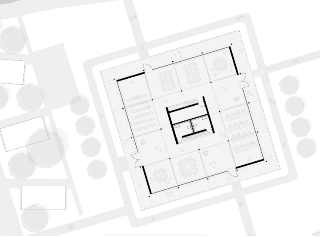

Der Grundriss beschränkt sich auf wesentliche Funktionen. Im äußeren, gut belichteten Teil des Innenraums befindet sich die Nutzfläche. Durch das Stützenraster von 5 m ergibt sich die Möglichkeit, den Raum durch Vorhänge flexibel in beliebige Bereiche einzuteilen. Der Kern des Gebäudes ist aus Stampflehm ausgebildet und umfasst zwei Unisex-Toiletten, einen Technikraum und eine offene Teeküche. Diese kann je nach Bedarf mit einem Vorhang verdeckt werden.

Die Erschließung erfolgt über zwei Eingangstüren, das Gebäude kann aber von allen Seiten aus betreten werden. Elemente der Glasfassade lassen sich öffnen.

Der quadratische Grundriss, die identisch gestalteten Fassaden und der Umlauf führen zu einer Richtungsneutralität des Entwurfs. Dies verstärkt die Interaktion des Baukörpers mit der Umgebung, unterstütz das Offenheitskonzept und ermöglicht dem Besucher, sich von allen Seiten gleichermaßen zu nähern.

Neben Witterungsschutz für den Umlauf spendet der Dachüberstand Schatten und bewahrt den Innenraum vor Überhitzung im Sommer. Zusätzlich können von der Dachkante Sonnenschutzelemente abgelassen werden. Diese bestehen aus einem recycelten, transluzenten Stoff. Sie bilden eine „zweite Haut“ und schützen ebenfalls die Umlaufzone. Diese Zone bildet den Übergang zwischen Umgebung und Gebäude.

Die Holzkonstruktion des Gebäudes wird dem hohen Anspruch der nachhaltigen Materialwahl gerecht. Sie ist konzipiert für Auf- und Abbau und vermeidet, soweit möglich, synthetische Baustoffe. Um zusätzliche Grünflächenversiegelung zu vermeiden, soll das Gebäude auf Schraubfundamenten errichtet werden. Diese können nach dem Rückbau rückstandslos entfernt werden.

Photovoltaikmodule auf dem Dach sorgen für selbstständige Energieproduktion. Bei Bedarf kann überschüssige Energie in das Stromnetz geleitet werden. Mit Hilfe von natürlicher Querlüftung und einem Kamineffekt, begünstigt durch Lüftungselemente im Dach, kann der Innenraum im Sommer auf einem angenehmen Temperaturniveau gehalten werden. Eine Flächenheizung, eine Luftwärmepumpe und die thermische Speichermasse des Lehms gewährleisten die Beheizung in kälteren Monaten.

Text: Niklas König

Nutzungsszenarien

Am 20.03.2023 wird ein Zwischenstand der Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Susanne Weissman und dem Hochschulkanzler Jens Egler in einer Präsentationsrunde vorgestellt. Bis dahin werden u. a. verschiedene Nutzungsszenarien wie Einzelarbeit, Seminare, Vortragssituationen und Ausstellung sowie Kombinationen dieser erarbeitet. Die hohe Flexibilität des Raums wird so nachgewiesen.

Im Sommer 2023 wird der derzeitige Stand der Vorentwurfsplanung mit dem Gutenberg-Stipendium der Landeshauptstadt Mainz ausgezeichnet.

Text: Johanna Hofmann

5. Baustoffe

Retention- Photovoltaikgründach

Im Sinne der Autarkie des Gebäudes wird von vornherein Photovoltaik auf dem Dach angestrebt. Neben Retentionsflächen auf dem Grundstück soll auch die Dachfläche dem Regenrückhalt dienen.

Neben den klassischen Vorteilen, wie der Verbesserung des Mikroklimas und der Förderung der Biodiversität, übernimmt das Retentionsdach vor allem im urbanen Kontext eine wichtige Funktion: Es speichert Regenwasser, das verzögert verdunstet oder kontrolliert in die Kanalisation abgeführt wird. Diese temporäre Speicherung entlastet das Kanalsystem und reduziert das Risiko von Überschwemmungen, das in städtischen Gebieten durch hohe Versiegelungsgrade und extreme Wetterereignisse immer präsenter wird. Zeitverzögert verdunstet das Wasser in den Tagen nach dem Niederschlag über die Bepflanzung und aus dem Substrat: Verdunstungskühle entsteht. Die thermische Belastung der Dachfläche im Sommer wird verringert und auch das gesamte Gebäude heizt sich weniger auf.

Die Konstruktion muss auf erhöhte Lastannahmen im wassergesättigten Zustand ausgelegt werden.

In Kombination mit Photovoltaik beugt das Retentionsdach zusätzlich einem überhitzungsbedingten Leistungsabfall der PV-Module vor. So beträgt die Umgebungstemperatur von Gründächern max. 35°C, während dunkle Asphaltdächer im Sommer bis zu 90°C erreichen.

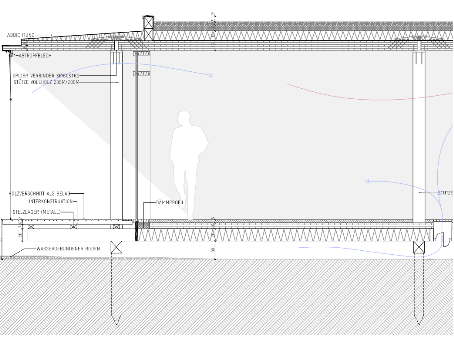

Schraubfundamente

Um zusätzliche Grünflächenversiegelung zu vermeiden, soll das Gebäude auf Schraubfundamenten errichtet werden. Diese können nach einem potenziellen Rückbau rückstandslos entfernt werden und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Während bei traditionellen Fundamenten oftmals aufwendige Aushubarbeiten, Betonieren und Trocknungszeiten erforderlich sind, können Schraubfundamente innerhalb kurzer Zeit installiert werden. Der Erdboden wird dabei erheblich weniger beschädigt als bei herkömmlicher Gründung. Typischerweise kommen Schraubfundamente zum Einsatz bei Carports, Gartenhäusern, (temporären) Bauten mit niedrigen Lastanforderungen oder zur Fundamentierung bei Sanierungsprojekten.

Im Sommer soll eine Durchlüftung des Hohlraums unterhalb der Bodenkonstruktion erfolgen, um das Gebäude zu kühlen. Der Sockelbereich muss luftdurchlässig, aber kriechtiersicher gestaltet werden. Der Luftraum soll im Winter geschlossen werden können, um die energetischen Verluste zu minimieren, denn der Wärmeverlust über die Bodenkonstruktion fällt in der Berechnung nicht unerheblich aus. Zum Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit sollte der Hohlraum unter der Holzkonstruktion 30 cm nicht unterschreiten.

Die hohen Lasten aus den Stützen müssen unmittelbar in die Schraubfundamente eingeleitet werden. Eine Unterkonstruktion aus Stahlträgern, die die Schraubfundamente untereinander verbinden, kann eine Lösung zur Lastverteilung darstellen.

Eine Gründung der Lehmwände ohne zusätzliche Betonfundamente wird angestrebt. Der Lastabtrag kann bspw. über einen unter der Wand angeordneten Stahlträger erfolgen, wobei die Stampflehmwand nicht direkt auf dem Träger steht (bspw. Lösung mit Kimmstein).

Baustoff Lehm

LUCY verdeutlicht die Zukunftsfähigkeit traditioneller Bautechniken und ihren nachhaltigen Nutzen für die Architektur. Der Baustoff Lehm spielt dabei von Anfang an eine Rolle, da er hervorragend ökologische und baubiologische Anforderungen erfüllt. Er ist lokal verfügbar, ressourcenschonend, energiearm in der Herstellung und vollständig wiederverwertbar. Zudem ist er einfach zu verarbeiten und schadstofffrei. Er bietet luftfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und seine Masse dient als Wärmespeicher.

Stampflehmwände

Mit seiner natürlichen Haptik verleiht der nichttragende Technik- und WC-Kern aus Stampflehm dem Innenraum nicht nur eine warme, einladende Atmosphäre, sondern dient dem Gebäude ebenso als Massespeicher. Die Masse schützt vor sommerlicher Überhitzung, indem sie Wärme speichert und nur zeitverzögert wieder abgibt. Als „schwerster“ Lehmbaustoff erreicht Stampflehm nach Verdichtung und Austrocknung Rohdichten zwischen 1700 und 2200 kg/m³.

Die im Bereich der Stampflehmwand vorgesehenen Oberlichter sollen die thermische Masse des Kerns zusätzlich nutzbar machen, indem sie die Nachtauskühlung optimieren. Der Lehm speichert die kühle Luft, die nachts über die Wandoberflächen zieht, und gibt sie langsam an den Raum ab.

Ähnlich wie beim monolithischen Betonbau wird Stampflehm mittels Schalung und lageweiser Verdichtung verarbeitet. Ziel ist es, die Wände in Eigenleistung von Studierenden unter fachkundiger Anleitung zu errichten. Das zeitintensive schichtweise Einstampfen des Lehms in die Schalung würde zum Gemeinschaftswerk.

Ein weiterer Leitgedanke ist die Zirkularität. Im Falle eines Rückbaus können die Lehmwände sortenrein wieder dem natürlichen Rohstoffkreislauf zugeführt werden, wenn sie von ihren Fundamenten auf die Wiese zurückgebracht würden.

Holzrahmenbauwände m. Lehmziegelvorsatzschale/ Strohausfachung

Die Außenwände sollen wegen ihrer unterschiedlichen Bauteilanforderungen in der spezifischen Himmelsrichtung unterschiedlich aufgebaut werden: Die Ost- und Westfassade werden als Holzrahmenbau mit Lehmziegel-Vorsatzschale realisiert; die Nord- und Südwand als Holzrahmenbau mit Strohausfachung. Im Osten und Westen steht die Sonne tiefer, wodurch die Außenwände intensiver bestrahlt werden. Die Lehmziegel-Vorsatzschale wirkt sich hier durch ihre große Speichermasse vorteilhaft aus.

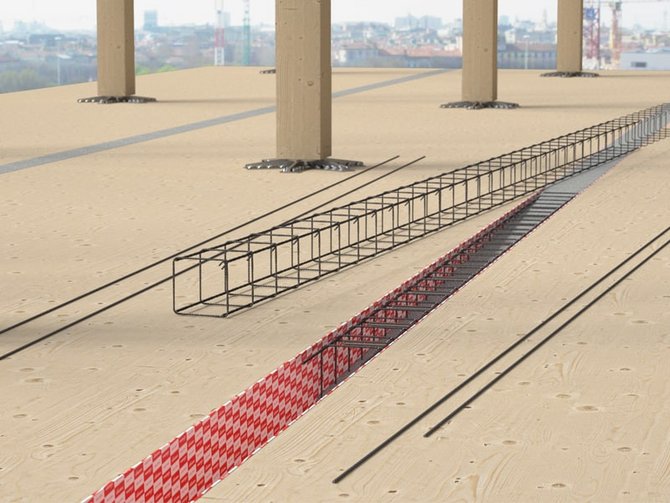

Holz-Lehm Decke, Rematter

Das Startup Rematter, in der Schweiz ansässig, industrialisiert ein Holz-Lehm Deckensystem, das in Zusammenarbeit mit Senn, Herzog & de Meuron und ZPF Ingenieure für das House of Research, Technology, Utopia and Sustainability (HORTUS) entwickelt wurde, mit dem Ziel Konkurrenzfähigkeit zu Stahlbetondecken.

Im Vergleich zu Stahlbetonkonstruktionen spart die Holz-Lehm-Decke bis zu 80 Prozent an Treibhausgasemissionen ein. Die Deckenelemente überzeugen durch hohen Vorfertigungsgrad. Sie erfordern keine Trocknungszeiten und können direkt verbaut werden. Das System erfüllt sämtliche Anforderungen an Traglast, Feuerwiderstand und Schallschutz für ein Trennbauteil im Wohnungs- oder Bürobau.

Die Decke setzt sich aus leimfreien Vollholzträgern zusammen, die mit einer Stampflehm-Ausfachung versehen sind. Alle Verbindungen sind gesteckt oder geschraubt, was eine einfache Zerlegbarkeit und die Wiederverwendbarkeit sämtlicher Komponenten ermöglicht. Der Holzskelettbau übernimmt die statische Funktion. Holz ist im Vergleich zum Lehm der größte Kostenfaktor der Decke.

Die Dreischichtplatte gewährleistet die Aussteifung der Deckenscheibe und trägt zum optimalen Schwingverhalten bei.

Der Lehm trägt nur sich selbst (durch Stichausbildung). Er sorgt für Speichermasse, Schallschutz, Brandschutz REI 60 und trägt zu einem guten Raumklima bei. Während den meisten Holzdeckensystemen die aktivierbare thermische Masse fehlt, bietet der Lehm bei dieser Holzbalkendeckeeinen entscheidenden Vorteil.

Für LUCY werden aus statischer und gestalterischer Perspektive die Optionen geprüft, die Deckenfelder im gesamten Innenraum einachsig auszurichten oder alternativ die Spannrichtung der Nebenträger im Sinne der Richtungsneutralität von Stützenfeld zu Stützenfeld zu variieren.

Text:Johanna Hofmann